كتب إياد الخليل في صحيفة “الأخبار”:

الموازنة ليست صكّاً محاسبياً لدكّان أو شركة، وبالتأكيد ليست مباراة في الرياضيات بين الوزراء كما يتخيّلها البعض، بل تجسّد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، فهي أداة مالية واقتصادية رئيسية تمكّنها من استنهاض الموارد المالية وخلقها وضخّها في مشاريع حيوية وضرورية لبناء اقتصاد منتج ومستدام وتوفير حاجات المجتمع. فمن خلال الموازنة تحدّد الدولة ماهية النظام الضريبي وعدالته، وتموّل الخدمات العامّة الأساسية للمواطنين وتنفق على الحماية الاجتماعية الضرورية المكفولة ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحدّث البنية التحتية وتستثمر في الأبحاث والتكنولوجيا والتعليم لبناء اقتصاد قادر على توفير فرص العمل الكافية لاستيعاب القوى العاملة بما يحدّ من هجرة الطاقات الشابّة والأدمغة

معظم النقاشات الدائرة في لبنان تنظر إلى الموازنة من منظار محاسبي ضيّق، بدلاً من النظر إلى تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجب أن تعطى الأولوية. بحيث تتناقض الموازنة التقشفية التي تطرحها السلطة مع أبسط قواعد علم الاقتصاد «الكينزي» الحديث، الذي يقول بزيادة الإنفاق الحكومي (وليس التقشف)، في ظلّ المشاكل المتعدّدة الأبعاد التي يعاني منها لبنان، من ركود اقتصادي إلى بطالة مستفحلة، وتراجع الخدمات العامة الأساسية واهتراء البنية التحتية… فضلاً عن أنّها تضرب العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه شرعية الدولة الديموقراطية الحديثة، عبر المساس بالحقوق المُكتسبة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين. ومن المرجّح أن الموازنات التقشفية التي وعدت السلطة بانتهاجها خلال السنوات المقبلة، ستفاقم التدهور الاقتصادي والاجتماعي، استناداً إلى ما تبيّنه تجارب الغير.

1- فشل اقتصاد السوق، ثورة «كينز» وصعود الدولة

لا بدّ، بداية، من إلقاء نظرة موجزة إلى الفشل الكبير لاقتصاد السوق في عام 1929 في توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، الذي أدّى إلى نشوء علم الاقتصاد الكينزي الحديث، إذ ضرب الانهيار الاقتصادي الكبير في عام 1929 الاقتصادات الصناعية المتقدّمة كالولايات المتحدة وإنكلترا وألمانيا، وأسهم في صعود نجم النازية في ألمانيا، إلى حدّ ما. فانخفض الناتج المحلّي الحقيقي في الولايات المتحدة بنحو 30% بين عامي 1929 و1933، وانهار نحو 7 آلاف مصرف وفق ما يفيد موقع الاحتياطي الفدرالي، ووصلت البطالة إلى معدلات مرتفعة جدّاً تقارب %25 من القوى العاملة، وأصبح عدد العاطلين من العمل يقارب 12 مليون و830 ألف عامل، وانخفضت أجور الذين حافظوا على وظائفهم بنسبة 43%، وبات الكثير من الأميركيين يعانون من الفقر والجوع وارتفع معدّل الانتحار.

• ثورة كينز تطيح الاقتصاد الكلاسيكي

في ضوء هذا الواقع، أتت ثورة الاقتصادي الأهمّ في القرن العشرين جون ماينارد كينز، لتطيح النظرية الاقتصادية الكلاسيكية الضيّقة والبعيدة من الواقع، والتي تتوهّم أن الأسواق قادرة على التصحيح الذاتي، ليقول إن الأسواق غالباً ما تفشل في تحقيق النموّ الاقتصادي القادر على توفير العمل للجميع، وإن الكساد الاقتصادي والبطالة المرتفعة يمكن أن يستمرّا لسنوات طويلة نتيجة قصور الطلب الإجمالي في الاقتصاد من دون أن تستطيع قوى السوق تصحيحه، فضلاً عن أن ارتفاع معدّلات البطالة وتراجع مداخيل العمّال يفاقمان مشكلة قصور الطلب، فتتراجع أرباح أصحاب العمل وتتكاثر خسائرهم ويتوقّف الاستثمار نتيجة الخسائر والتوقّعات السيئة، ويدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة من الركود الطويل.

رأى كينز أنه لا بديل حينذاك من تدخّل الدولة عبر زيادة إنفاقها للتعويض عن الهبوط الكبير في طلب العمل والعائلات وتراجع الاستثمار، وذلك من أجل تحفيز الطلب وإعادة تشغيل دورة الإنتاج وخفض معدّلات البطالة، فتبدأ مداخيل العمّال بالارتفاع، ويزداد طلبهم على السلع والخدمات، وتزداد أرباح أصحاب العمل وتتحسّن التوقعات، الأمر الذي من شأنه أن يعيد الثقة إلى أصحاب رأس المال للاستثمار، فيدخل الاقتصاد في حلقة من النمو الاقتصادي ناجمة عن ازدياد إنفاق الدولة والعمّال.

ويكون كينز بذلك قد أطاح النظرية الكلاسيكية والنيوليبرالية الضيّقة التي تعتبر الدولة والعمّال عائقاً أمام أرباح أصحاب رأس المال، مشيراً إلى أن الدولة والعمّال عبر إنفاقهم على مختلف السلع والخدمات هم المحرّك الأساسي لربحية أصحاب العمل والنمو الاقتصادي المستدام.

• سياسات «الاتفاق الجديد» كأوّل تطبيق للاقتصاد الكينزي

انتُخب الرئيس الأميركي فرانكلن روزفلت عام 1933، في أعقاب الانهيار الاقتصادي الكبير، واتخذ سلسلة من الإجراءات الجذرية تحاكي توصيات كينز لناحية دور الدولة، إذ اعتبر في خطاب تسلّمه الرئاسة أنّ أولى مهمّاته هي القضاء على البطالة وإنعاش الاقتصاد.

أعلن روزفلت خطّة طوارئ للإنعاش الاقتصادي، فأنشأ إدارة الأشغال العامّة التي رصدت مبلغ 3.3 مليارات دولار للمرحلة الأولى فقط من خطة الإنعاش الاقتصادي الممتدّة بين عامي 1933 و1935، فيما وصل إنفاقها إلى 7 مليارات دولار حتى عام 1939 استفاد منها أكثر من 34 ألف مشروع، علماً بأن الإنفاق الحكومي في الولايات المتّحدة لم يكن يتجاوز 4.6 مليارات دولار وفق «الإحصاءات التاريخية» الصادرة عن مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض، فجاءت هذه الخطّة بمثابة تطبيق عملي لسياسات كينز التي تدعو إلى زيادة الإنفاق العام في حالات الانهيار الاقتصادي، وأدّت إلى تحقيق إنجازات مهمة على صعيد البنية التحتية، حيث تمّ إيصال التيار الكهربائي إلى نحو 90% من المنازل في الريف في عام 1939، بعد أن كان التيار الكهربائي لا يغطّي سوى 10% منها. كما جرى تشييد ما يقارب 572 ألف ميل من الطرقات و78 ألف جسر و24 ألف ميل من مجاري الصرف الصحّي، وتمّ بناء 780 مستشفى و480 مطاراً، وأكثر من 15 ألف مدرسة ومحكمة ومبنى حكومي.

أدّى الإنفاق على المشاريع العامّة إلى خلق فرص عمل مهمّة في القطاعين العام والخاص، نتيجة ما يعرف بالأثر المضاعف (multiplier effect). فلم تقتصر فرص العمل على التوظيف المباشر في الدولة، بل ارتفع الطلب على صناعات القطاع الخاص، مثل الباطون والحديد ووسائل النقل التي تحتاج إليها تلك الأعمال. وكان لذلك انعكاس إيجابي نتج عن زيادة مداخيل العمّال، وبالتالي الطلب على السلع والخدمات النهائية. في المحصلة، انخفضت البطالة من 25% في عام 1933، إلى أقل من 15% في عام 1937. وارتفع الناتج المحلي الحقيقي بنحو 40% خلال الفترة نفسها.

2- فشل المصارف وسياسات التقشّف في الأزمة المالية العالمية

شكّلت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 دليلاً إضافياً على مدى هشاشة اقتصاد السوق من دون رقابة الدولة ورعايتها، إذ إنهارت على إثرها كبرى المصارف العالمية مثل جاي بي مورغن، وليهمان بروذرز وغولدمان ساكس، ما دفع حكومات الدول الأوروبية وأميركا إلى التدخّل بمئات المليارات من الدولارات لإنقاذ القطاع المصرفي من الانهيار الكامل، تجنّباً لأي عواقب وخيمة على الاقتصاد والمجتمع. وقد أدّت عملية الإنقاذ إلى ازدياد عجز المالية العامة.

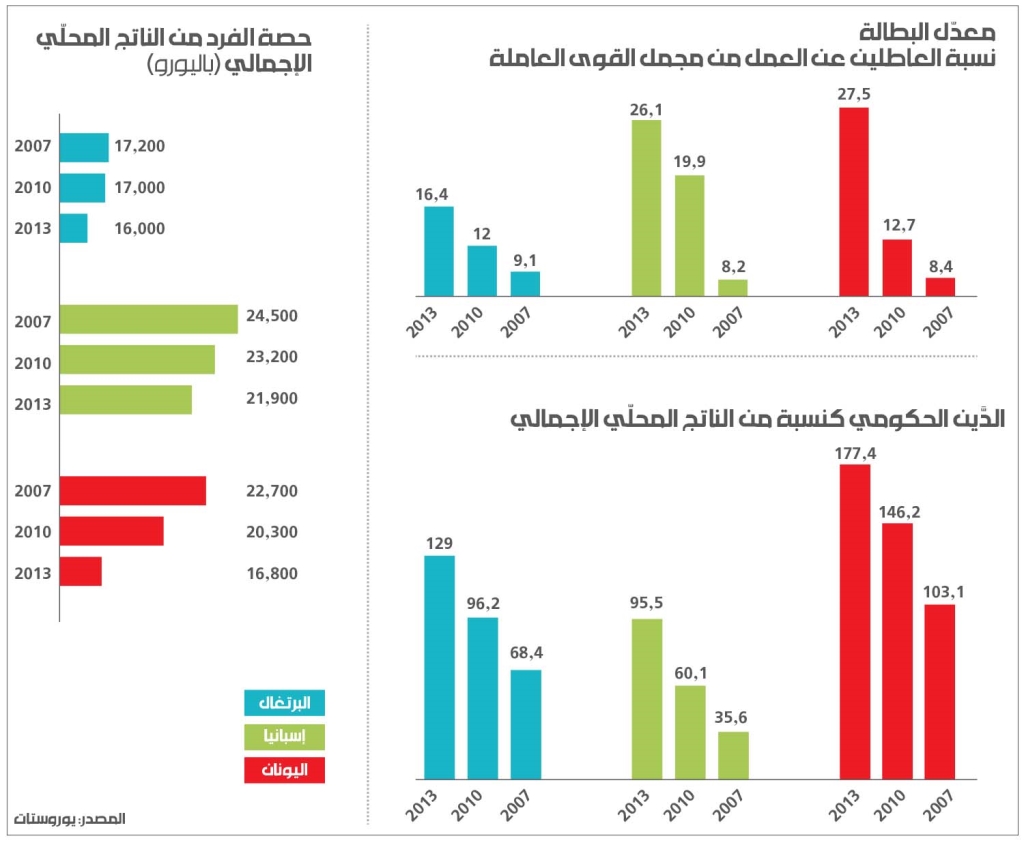

من هنا، تعدّ الكلفة المرتفعة التي رتّبتها المصارف على الدول، المُسبِّب الأوّل لازدياد العجز وأزمة المالية العامة في دول اليورو. وهو ما يمكن تشبيهه بالوضع في لبنان، لناحية استيلاء المصارف على قسم كبير من المال العام عبر الكلفة الباهظة لخدمة الدَّيْن العام. كذلك أدّى الانهيار في الأسواق المالية والمصارف إلى انهيار الاستثمار في القطاع الخاص، نتيجة ضيق التمويل وازدياد المخاطر والتوقّعات السلبية للمستثمرين، فانعكس ذلك بمعدّلات نمو سلبية وفترة ركود طويلة لعدد كبير من دول منطقة اليورو، ولا سيّما اليونان وإسبانيا والبرتغال التي شهدت ارتفاعات كبيرة في معدّلات البطالة.

• سياسة التقشّف في دول اليورو

بدلاً من أن تلجأ هذه الدول إلى السياسات المالية وزيادة الإنفاق الحكومي للتعويض عن انهيار الاستثمار الخاص وتراجع الطلب، كوسيلة للخروج من حالة الانكماش الاقتصادي، تبعاً للقواعد الكينزية، أحجمت الحكومات عن الإنفاق واعتمدت سياسة التقشّف، التزاماً بالشروط القاسية التي تفرضها مؤسّسات الاتحاد الأوروبي على منطقة اليورو لتخفيض عجز الموازنة والدَّيْن العام نسبة إلى الناتج المحلّي. وهي شروط مماثلة لتلك التي تضعها الدول المانحة على لبنان.

وكما جرت العادة، أتت السياسات على حساب الأطراف المُستضعفين، أي العاملين في القطاع العام والمستفيدين من خدمات الدولة وتقديماتها الاجتماعية، بينما لم تبخل مؤسّسات الاتحاد الأوروبي والحكومات في إغداق مليارات الدولارات لإنقاذ المصارف، الأمر الذي شكّل الأساس لارتفاع العجز في المالية العامة وانفجار الدَّيْن الحكومي. أمّا السبب الرئيسي لاعتماد سياسات التقشّف، فهو أن الأولوية غالباً ما تكون لتسديد ديون أصحاب رؤوس الأموال والمصارف على حساب العمّال وذوي الدخل المحدود. وهو ما يحصل في لبنان أيضاً.

بدأت إجراءات التقشّف القاسية في عام 2010 في أوروبا، وطاولت اليونان وإسبانيا والبرتغال التي تعدّ من أكثر الدوّل تضرراً من الأزمة. وكانت إجراءات التقشّف أكثر قساوة في اليونان، إذ خفّضت الأجور بنسبة وصلت إلى 30%، وكذلك خفّضت تعويضات البطالة والتوظيف، وبات يتمّ توظيف شخص واحد في مقابل كلّ خمسة أشخاص يخرجون إلى التقاعد. أمّا في إسبانيا، فقد أوقف التوظيف في القطاع العام وخفّضّت الأجور بنسبة 5%. وكذلك جمّدت البرتغال الأجور في القطاع العام وخفّضت التوظيف، وبات يتمّ توظيف شخص واحد في مقابل كل شخصين يخرجان إلى التقاعد، وأتبع ذلك بخفض الإنفاق الاجتماعي وبدلات البطالة. وقامت اليونان وإسبانيا والبرتغال بخفض العجز في ماليتها العامّة من 15%، و11% و9.8%، على التوالي في عام 2009، إلى %5.6، و%5، و%4.4 في عام 2015.

• سياسة التقشّف تفاقم المأساة الاقتصادية والاجتماعية

جاءت نتائج سياسات التقشّف كارثية، بحيث فاقمت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مشكلة الدَّيْن الحكومي التي وضعت سياسات التقشّف بحجّة حلّها! ويعود ذلك إلى ضيق أفق السياسات النيوليبرالية. وتبيّن قاعدة البيانات والإحصاءات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تفاقم الانكماش الاقتصادي بعد إجراءات التقشّف في عام 2010، وارتفاع معدّلات البطالة إلى مستويات خطيرة.

انخفض الناتج المحلّي الحقيقي في اليونان بنحو %10 منذ بداية الأزمة في عام 2007 حتّى عام 2010، وبنسبة %19 بين عامي 2010 و2013. أيضاً انخفض الناتج المحلّي الحقيقي في إسبانيا بين عامي 2007 و2010 بنحو %2.5، وبنسبة %5.5 بين عامي 2010 و2013، فيما انخفض الناتج المحلّي الحقيقي في البرتغال بين عامي 2007 و2010 بنحو 1%، قبل أن ينخفض بنسبة %7 بين عامي 2010 و2013.

إلى ذلك، بلغت معدّلات البطالة أوجها في عام 2013، ووصلت في اليونان وإسبانيا إلى %27.5 و26% على التوالي، وهو المعدّل نفسه الذي وصلته الولايات المتحدة بعد الانهيار الكبير في عام 1929! وبلغت 16.5% في البرتغال. أمّا البطالة عند الشباب فقد بلغت نحو 58% في اليونان و55% في إسبانيا، و%38 في البرتغال في عام 2013.

كذلك انخفض الدخل الفردي الحقيقي في اليونان وإسبانيا إلى أدنى مستوياته في عام 2013، بما يقارب %26 في اليونان و%11 في إسبانيا و7% في البرتغال. وازدادت نسبة الأشخاص المعرّضين للفقر والتهميش الاجتماعي من مجموع السكّان في اليونان، من 28% في بداية الأزمة إلى 36% في عام 2014. وارتفع هذا العدد في إسبانيا خلال الفترة نفسها بأكثر من ثلاثة ملايين شخص.

يقول الاقتصادي المعروف جوزف ستيغلتز إنّ «اليونان انحدرت إلى مستوى الانهيار الاقتصادي، ليس لأنها لم تطبّق سياسات التقشّف التي فرضتها مؤسّسات الاتحاد الأوروبي، بل لأنها طبّقتها».

• هل يفاقم التقشّف مشكلة الدَّيْن العام؟

المفاجأة الكبرى كانت بأنّ سياسة التقشّف فشلت حتّى في تحقيق هدفها المُعلن، أي خفض الدَّيْن الحكومي نسبة إلى الناتج المحلّي. ويعود ذلك، إلى حدّ ما، إلى الكلفة المرتفعة لإنقاذ القطاع المصرفي من الانهيار، وإلى الانكماش الاقتصادي الذي فاقمته سياسات التقشّف، وقد يكون السبب الأهم.

يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى تراجع الأرباح ومداخيل العمّال، فينخفض إنفاق الأسر وكذلك الإيرادات الضريبة ويزداد العجز. ومن جهة أخرى، يؤدّي انكماش الناتج المحلي والأسعار إلى ازدياد الدَّيْن الحكومي نسبة إلى الناتج المحلّي.

في الواقع، انخفض الناتج المحلّي الحقيقي في اليونان بين عامي 2007 و2013 بنسبة %27. وأكثر من ذلك، ارتفع الدَّيْن الحكومي نسبة إلى الناتج المحلّي من 103% إلى 180% بين عامي 2007 و2018! وأيضاً ارتفع الدَّيْن الحكومي في كلّ من إسبانيا والبرتغال من %35.6 و%68.4 على التوالي في عام 2007، إلى %97 و%122 في عام 2018!

الخلاصة

لا تبدو نتائج سياسات التقشّف مشجّعة على الإطلاق، بل نستطيع أن نقول إنها فاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وأيضاً الدَّيْن العام. فهل كان ذلك يستأهل كل هذه المأساة الاجتماعية والمعيشية التي أفقرت الناس وجعلتهم من دون عمل، ولا سيّما الشباب منهم؟

يقول الاقتصادي آبا لارنر، إنّ الموازنة والسياسة المالية للدولة ليستا هدفين بحدّ ذاتهما، بل هما وسيلة لبناء اقتصاد منتج ومتنوّع قادر على تأمين فرص العمل للجميع وضمان الاستقرار والازدهار الاقتصادي بدلاً من الكساد، وكذلك توفير الخدمات العامّة والحماية الاجتماعية لضمان العيش الكريم للمواطنين. ولعل العدد الخاص الصادر عن «مجلّة كامبردج للاقتصاد» لتقييم سياسات التقشّف في ضوء التجربة الأوروبية الأخيرة يلخّص نتائج هذه السياسات، إذ يعتبر أنّ «التقشف يشكّل تهديداً للمجتمع بأسره، ويخلق انقسامات اجتماعية حادّة. ويهدّد أيضاً ركائز المؤسّسات الديموقراطية والازدهار الاقتصادي. ومن الواضح أنّ من يتحمّل العبء الأكبر للتقشّف هم العاملون في القطاع العام والناس الذين يعتمدون على الخدمات العامّة والتقديمات الاجتماعية… في المحصلة، إن السبيل الوحيد لتسديد الديون المترتبة على الاقتصاد، يكمن في تحفيز القدرة الإنتاجية للغالبية لزيادة الإنتاج… إذ لا يمكن سداد الديون عبر تخفيض الإنفاق بشكل متوحش، وبالتالي زيادة البطالة ووقف النمو الاقتصادي وإفقار شرائح واسعة من السكّان».

هل يستأهل التقشّف كل هذه المآسي؟ دعونا لا ننسى أنّ «المفوض السامي الاقتصادي» على لبنان حالياً، هو ابن المؤسّسات النيوليبرالية نفسها التي فرضت التقشّف في دول منطقة اليورو، علماً بأنّه لم يصلنا شيء بعد من المساعدات الموعودة في مؤتمر «سيدر» منذ أكثر من سنة، كما أن التجربة مع مؤتمرات باريس 1 و2 و3 لا تشجّع على ذلك كثيراً. فهل المطلوب هو مغفرة الحرمان قبل وصول تلك المساعدات؟

هذه ليست دعوة إلى رفض المساعدات عبر مؤتمر «سيدر»، علماً بأنها ليست إلّا ديناً على لبنان في ذمّة المجتمع الدولي، بل هي دعوة إلى عدم الانجرار والتباري في خفض العجز تلبية لطلبات مفوض سام جديد. إنها دعوة إلى حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للشعب اللبناني كأولوية، وحماية الدولة ومؤسّساتها من محاولات التصفية التي قد تأتي على شكل خطّة اقتصادية ومالية، إلّا إذا كان الوقت قد حان لخصخصة المرافق العامة لتبسط الأوليغارشية السياسية والمذهبية والمالية سيطرتها الكاملة على ما تبقّى من الدولة ومؤسّساتها.