كتبت الراي الكويتية:

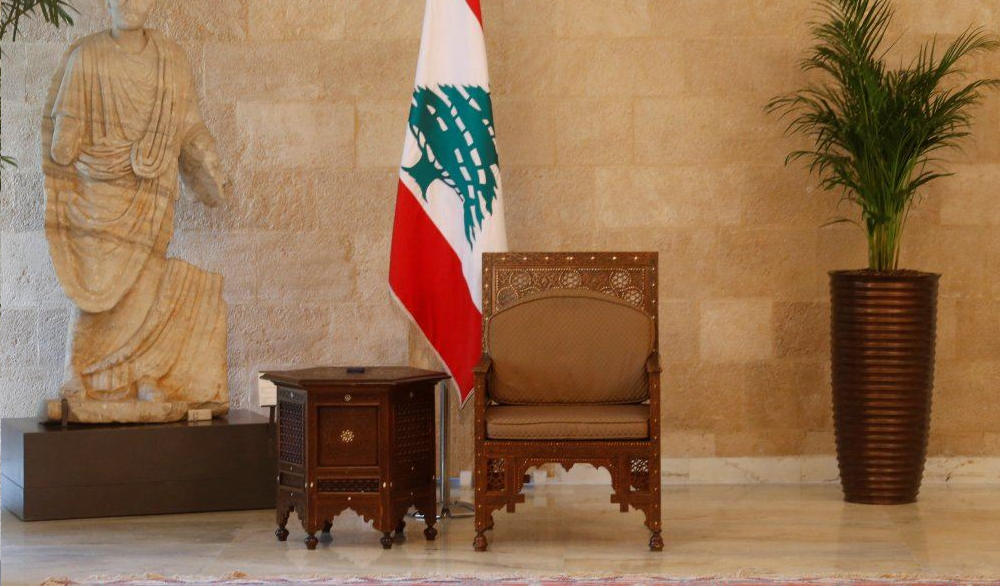

يدخل تعثّر تشكيل الحكومة في لبنان شهره السابع، من دون أن تلوح في الأفق أي مبادرة حقيقية يمكن أن تُنْتِج إفراجاً عن الحكومة العتيدة. وبقدر ما يشكل تأليفها حاجةً ماسة للبنان للعبور إلى عملية إنقاذٍ مالية واقتصادية، يصبح التأليف أحد أضلع ثلاثية مركّبة تجمع بين الحكومة والانتخابات النيابية وانتخابات رئاسة الجمهورية.

فلا كلام عن حكومة، إلا بقدر ارتباطها بانتخاب رئيس الجمهورية المقبل، ولا كلام عن انتخابات نيابية إلا بقدر تأثيرها المباشر على الانتخابات الرئاسية، ولا كلام يعلو فوق الانتخابات الرئاسية قبل سنة وأربعة أشهر من موعدها.

في «الصندوق الأسود» للمأزق الأخطر الذي يعيشه لبنان أنه منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة (تشرين الأول الماضي)، بدا المسار الحقيقي لعملية التأليف مرتبطاً بالثلث المعطّل للحكومة.

وبمعنى أدقّ الثلث الذي يُبْقي الحكومةَ على قيد الحياة أو يؤدي إلى استقالتها. وحتى الساعة ورغم كل الرهانات والشروط والشروط المضادة، ما زالت عقدة التأليف عالقة عند محاولة كل فريق انتزاع حجم مؤثّر في الحكومة العتيدة، لأن التأليف هذه المَرة ليس عملية روتينية – تقليدية، فالحكومة الموعودة هي التي قد تدير شؤون لبنان في حال حصول فراغ رئاسي، ومن هنا سعى كل فريق إلى نيْل الحصة المؤثرة فيها.

والكلام السياسي الذي انطلق مع مفاوضات التأليف، أوحى بأن هناك شبه إجماع لدى القوى السياسية ولا سيما منها العهد (الرئيس ميشال عون) وحلفاؤه، على عدم تغيير موازين القوى في البرلمان الحالي، أي إرجاء الانتخابات النيابية، وتالياً يعود إلى المجلس الحالي انتخاب رئيس الجمهورية المقبل.

ولأن تجربة الانتخابات الرئاسية دلّت على أن قاعدة احترام المواعيد لم يعد معمولاً بها في لبنان، واحتمال الاتفاق على رئيس جديد يظل دائماً غير محسوم إلى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس القائم، فإن القوى السياسية قاطبة تتعامل مع هذا الاستحقاق على أنه لن يتم في موعده.

ولأن قانون الانتخاب الحالي، ورغم أنه كان مطلب القوى السياسية التي نادت بالنسبية منذ أعوام، بات محل تشكيك ومطالبات بتعديله، جرى التداول بفكرة إرجاء الانتخابات أو ربْطها بتعديل القانون، والهدف الأساسي عدم تغيير موازين القوى الحالية في مجلس النواب، خصوصاً لفريق العهد.

علماً أن نسبة تمثيل حركة «أمل» و«حزب الله» ستبقى على ما هي، في حين أن التغيير الأساسي قد يَلْحق بـ«تيار المستقبل» الذي يقوده الحريري، وبالأحزاب المسيحية ولا سيما «القوات اللبنانية» التي تَعتبر أن حصّتها ستزيد، و«التيار الوطني الحر» الذي يخشى تَراجعاً، في ظل الانتكاسات التي أصابت عهد عون.

وفي قراءةٍ لخفايا ما يجْري الآن ولقطبه المَخْفية أنه بما أن المجلس النيابي المنتخَب سيُنْتِج حكومةً جديدة، جرى التداول بفكرة إرجاء الانتخابات النيابية، ما عزّز فرص الحريري بترؤس الحكومة التي ستتولى إدارة البلاد في حال شغر مركز رئيس الجمهورية، على غرار ما حصل مع حكومة الرئيس تمام سلام (2014) التي تشكّلت في نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان وأدارت الوضع اللبناني إلى حين انتخاب الرئيس ميشال عون.

ولأن شريك التسوية الرئاسية أي رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، المرشّح الأول والوحيد للعهد لخلافته، خشي ولا سيما في ظل العقوبات الأميركية التي طالته، إبعاده عن الساحة الرئاسية، حوّل معركته الرئاسية نحو الحكومة والعمل على السيطرة على مفاتيحها، لأن عدم وصوله إلى اللائحة الأولى للمرشحين، يعني تلقائياً انه سيتعذّر إجراء الانتخابات الرئاسية، واستطراداً، يُفترض أن يحمل في جيْبه مفتاح الحكومة الجديدة.

هذا المشهد الثلاثي البُعد، بحسب مصادر حاضرة في «المطبخ السياسي» اللبناني ومكوّناته الإقليمية، صار يحمل في طياته الكثير من البنود التفصيلية.

فالانتخابات النيابية باتت متقدّمةً اليوم، بعد التدخل الفرنسي والأوروبي عبر رسائل مباشرة إلى القوى السياسية، بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، ومن دون أي تأخير. والاتحاد الأوروبي الذي فشل في فرض عقوبات موحّدة على المسؤولين السياسيين الذين يحمّلهم مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة، سينتقل إلى مرحلة فرض انتخابات نيابية والضغط لإجرائها.

وهدف إجراء الانتخابات، يعني أن فكرة تغيير السلطة السياسية، عبر تشكيل حكومة اختصاصيين، وسحْب بساط الحُكْم من أيدي القوى السياسية المسؤولة عن الانهيار، متعثّرة حتى الآن.

وكذلك فإن السلطة الحقيقية يفترض أن تكون في يد السلطة التشريعية، خصوصاً لجهة المساءلة والمحاسبة والتدقيق. وإجراء الانتخابات النيابية سيكون المعْبر الوحيد لإجراء تغييرٍ يَفترض الاتحاد الأوروبي انه قد يعكس وجهاً من وجوه تظاهرات 17 أكتوبر 2019.

ولكن بقدر ما تتحضّر القوى السياسية للانتخابات النيابية، بقدر ما تصبح هذه الانتخابات ممراً إلزامياً للانتخابات الرئاسية.

في خطابه الأخير أمام مجلس النواب، في إطار رده على عون، ذكّر الحريري بما فعله في سعيه إلى كسْر الفراغ الرئاسي، بدعْمِ ترشح رئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجيه للرئاسة، قبل الوصول إلى تسوية مع عون فتحت أمامه الطريق إلى رئاسة الجمهورية بعد «اتفاق معراب» الذي دعم فيه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وصول عون إلى القصر الجمهوري.

بعد خمسة أعوام على التسوية الرئاسية وسقوط «اتفاق معراب»، يسعى الطرفان المسيحيان الأقوى لتعزيز حصتيهما النيابية تمهيداً للانتخابات الرئاسية.

ومن هنا كانت دعوة جعجع إلى انتخابات نيابية مبكّرة، على قاعدة انه قد يستفيد من الانتكاسات الأخيرة لـ«التيار الوطني الحر» والعهد، وتعزيز كتلته النيابية ما يعني أولاً وأخيراً أن يكون له الوزن المناسب في مجلس النواب الذي يُترجم في صندوقة الانتخاب إنتاجاً للرئيس الجديد.

لكن في لبنان، لا يُنتخب رئيس الجمهورية بحسب عدد الأصوات التي يملكها أي فريق سياسي. واحتساب الأصوات يصبح ناجعاً، حين يتعلق الأمر بتعطيل عملية الانتخاب كما حصل خلال عامين ونصف العام من الفراغ الرئاسي، و45 جلسة طار فيها النصاب القانوني لانتخاب رئيس.

أما التصويت الحقيقي فيجْري خارج البرلمان. وهذه قاعدة لم يشذّ عليها لبنان لا قبل الحرب ولا بعدها. ومنذ انتهاء الحرب صار الإتيان برئيس الجمهورية يمرّ عبر قصر المهاجرين في دمشق، وهكذا اختير الرئيسان الياس الهراوي وإميل لحود ومُدّد لولايتيْهما.

وبعد الخروج السوري، وبروز الدوريْن الإيراني والعربي صار انتخاب رئيس الجمهورية وليد اتفاقات إقليمية – دولية، كما جرى بعد اتفاق الدوحة والاتيان بالرئيس ميشال سليمان. وانتخاب الرئيس عون، بعد فراغ عامين ونصف عام، لم يكن نتيجة تسوية كبرى إقليمية، بل بغضّ نَظَرٍ نتيجة تسوية رئاسية – حكومية داخلية.

لكن انتخابه وفق «اتفاق معراب»، بدا لوقت انه يمهّد الطريق أمام وضْع معادلة الرئيس الأقوى في طائفته، أي ما اعتبرتْه «القوات» حينها، أنه يعني الاتيان بجعجع خَلَفاً لعون، بعدما كان القادة الموارنة ومعهم البطريرك مار بشارة بطرس الراعي حَصَروا نادي المرشحين للرئاسة بأربع شخصيات من هؤلاء القادة: عون وجعجع وفرنجية والرئيس السابق أمين الجميل.

وفي محاكاةٍ لحظوظ «الفرسان الموارنة» في السّباق إلى القصر الجمهوري، رسمتْ أوساط واسعة الاطلاع لـ «الراي» لوحةً تشير إلى أنه مع سقوط «اتفاق معراب»، وتحكُّم «التيار الحر» بمَفاصل الحكْم خلال خمسة أعوام وصعود باسيل في ظل رئيس الجمهورية، تَقَدَّمَ رئيس «التيار الحر»، نتيجة تحالفه مع «حزب الله»، واعتقاده بانتفاء حظوظ جعجع في الحصول على موافقة إيران و«حزب الله»، كما الحريري الذي لم تَعُد علاقة التحالف السابقة بينه وبين «القوات» على زخمها.

لكن باسيل الذي خضع لعقوبات أميركية وتلوّح له فرنسا بعقوبات مماثلة نتيجة تحميله مسؤولية إفشال المبادرة الفرنسية والاتيان بحكومة مَهمّة، لم يقتنع أن حظوظه انتهت.

وبين أن يكون مرشحاً أول أو ناخباً أول، ما زال يتصرّف وفق المبدأ الأول، وهو بدأ يعطي إشارات إيجابية لسورية، سواء في ملف النازحين أو في إعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد، ما يعني تقديم أوراق اعتماد إلى روسيا وسورية وإيران لعلّها تساهم أكثر في إبعاد أحد أبرز حلفاء سورية أي فرنجية عن ساحة المواجهة.

فرنجيه المنكفئ عن اليوميات السياسية وتَجاذُباتها أخيراً، ما زال يراهن على احتمال وضْع «حزب الله» ورقة دعمه في صندوق الخيارات الأخيرة.

ففرنجية الذي عتب عليه الحزب كونه صاغ اتفاقاً مع الحريري قافزاً فوق تعهّد الحزب لعون، في الـ2016، يعتقد أن دوره كحليفٍ للحزب يتقدّم على دور باسيل، سواء كان إقليمياً أو محلياً، فهو ما زال يحفظ العلاقة السوية مع الحزب ومع حركة «أمل»، التي يفضّل زعيمها الرئيس نبيه بري عدم معاودة تجرُّع كأس انتخاب مَن لا يتفق معه، أي باسيل، بعد عون.

وسوء حظ فرنجية أن سورية، وبنصيحة من «حزب الله»، أصرّت في المرة الأولى على التمديد للحود بدَل انتخابه، وأن حظوظه طارت مع تفضيل جعجع الاتفاق مع عون على القبول بتسوية الحريري لانتخابه.

وهي اليوم المرة الثالثة التي تصل فيها الرئاسة إلى عتبة زعيم «المردة» من دون أن تتبلور بعد احتمالات فوزه بموافقة «حزب الله» عليه.

يراهن جعجع في المقابل على أن وقوفه إلى جانب السعودية وعدم تخليه عن أي تَحالُف معها، يعني انه قد يكون الرابح، ويكسب بذلك تغطية أميركية لانتخابه، إذا سلك الاتفاق الأميركي – الإيراني طريقه إلى النجاح. وهو الأمر الذي لا يبدو حالياً أنه قابل للتحقيق نتيجة المعادلات الداخلية.

لكن الانتخابات لا تنحصر بين ثلاثة مرشحين. فترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون قائم، بحُكْم الأمر الواقع ونتيجة الظروف الموضوعية التي أتت بثلاثة قادة للجيش إلى سدة الرئاسة، وبفعل علاقاته بواشنطن ورضا الأخيرة عن أداء الجيش في محطات التظاهرات الاحتجاجية والتفاوض مع إسرائيل حول ترسيم الحدود، إضافة إلى أن هناك قوى سياسية حين تضطر للمفاضلة، ستختار قائد الجيش حكماً.

وقد بدأت بعض الأصوات تعبّر عن رأيها كما فعل نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي حين دعا أخيراً إلى تَسَلُّم قائد الجيش السلطة.

ورغم أن مشهد الانتخاب الرئاسي حالياً يبدو متمحوراً حول الأسماء المعروفة، إلا أن طريق الانتخابات ما زال طويلاً، واحتمالات الذهاب إلى مرشحي تسوية قائمة، كما حصل مع انتخاب ميشال سليمان العام 2008، رغم صفته العسكرية.

فهناك أسماء عدة لمرشحين طُرحت سابقاً على سبيل التسويات، من مرشحين تكنوقراط لهم إطلالات عربية وغربية على غرار ما جرى مع طرح أسماء لحكومة اختصاصيين.

وهؤلاء تَتَعَزّز حظوظهم مع دخول عواصم على خط التسويات، كباريس التي تنحاز إلى هذا النوع من الشخصيات.

كل هذا المخاض يبقى رهْن تطوريْن: الحكومة والانتخابات النيابية، وطبيعة التسويات الإقليمية والدولية التي من شأنها بلورة اسم الرئيس المقبل، وتالياً حسم مسار هذا الاستحقاق الذي لا يغيب عنه شبح احتمالات تكرار «أسوأ السيناريوهات»، ولا سيما في ضوء ما سيكون عليه أداء العهد في الأشهر الأخيرة من السنة السادسة إزاء احتمالات الفراغ وترْك قصر بعبدا بعد انتهاء الولاية الدستورية أو عدمه.